pumpは、テレビ業界と広告業界、それぞれの現場を経験した二人のクリエイターが立ち上げた映像制作会社です。

テレビCMにもWeb動画にも対応できる柔軟さ。 予算や目的に応じて、最適な制作手法を選べる体制。

その背景には、学生時代から続く創作活動と、それぞれの創業者が異なる業界で培った経験、そして変化する時代との接点があります。

本記事では、pumpがどのように生まれ、今のかたちに至ったのか。その原点とこれからについて代表小船清次のインタビューを通じて、ご紹介します。

「プロデューサーもディレクターも、全部やってもらいます」—職種に縛られない新しい働き方

Q)まず、pumpでの働き方の特徴について教えてください。

(pumpメンバーと談笑中の様子)

小船:うちでは現在、職種の垣根をあえて設けていません。プロデューサーやディレクターといった役割分担はあるものの、それに縛られず、プロジェクトごとに必要な動き方を柔軟に選ぶのが基本的なスタンスです。

会社としても、今は少人数で動くフェーズ。職種を固定しないほうが、スピードと柔軟性を保ちやすいという考えがあります。加えて、私自身も『ひとつの専門性だけでなく、複数の武器を持つことが価値になる』と捉えています。

Q)なぜ「複数の武器」を持つことが大事だと考えているのでしょうか?

小船:少し学べば、両方できると思ってるんです。それをプラスだと感じてくれる人と、一緒にやっていきたい。

このスタイルは、クライアント側にとってもメリットがあります。関わる人数が増えるほど、意思疎通に時間がかかり、やり取りの手間も増える。pumpでは、必要最小限の人数で進めることで、スピードと一貫性を両立しています。

Q)今後のチームづくりやメンバーのキャリアについては、どのようにお考えですか?

小船:もちろん、すべての案件を少人数でこなすわけではありません。特に、ハイクオリティな動画を求められる案件では、専門性の高いメンバーがチームに加わるケースもあります。そこは、状況に応じて柔軟に判断しています。

「複数の武器」を持ったメンバーが、次のステージに巣立っていき、その武器を活かして活躍することも、組織の理想のあり方として大切にしたいと考えています。

なぜそれが可能なのか?—テレビ×広告、異なる業界経験が生んだ強み

Q)pumpでは、なぜそんな柔軟なスタイルが可能なのでしょうか?

小船:私と三本菅(さんぼんすげ)、それぞれが異なる業界で経験を積んできたことが大きいですね。三本菅はテレビ業界の出身で、効率的な映像制作のノウハウや視聴率を意識したコンテンツ制作の知見がある。私は広告・プロモーションの現場で経験を積んできたため、広告業界の進行や商習慣にも精通していました。

そんな2人が上手くバランスを取り、テレビCMの業界構造を理解しつつ、Web動画のスピード感や柔軟さにも対応できるpumpの強みが確立されていきました。

Q)そうした柔軟な体制が求められるようになった背景には、どんな業界の変化があったのでしょうか?

小船:pumpを立ち上げた2018年当時、映像業界はちょうど大きな転換点を迎えていました。

スマートフォンやSNSの普及を背景に、Web動画広告の需要が拡大。2018年以降、その流れは一気に加速し、2019年にはインターネット広告費がテレビ広告費を上回ります。制作現場では、低予算のWeb CM案件が急増。フリーランスや新興の制作会社が次々と参入し、いわば群雄割拠の状態になっていました。

そうした中で、pumpのようなチームが重宝されるようになっていったんです。

学生時代の出会いから創業まで—「いつかちゃんと仕事にしたい」が形になった瞬間

Q)おふたりが出会い、映像に関わりはじめたきっかけを教えてください。

小船:はじまりは、友達もいないし、暇だったから。偶然に近いものでした。

当時、私は慶應義塾大学の文学部で小説家を目指していました。一方、三本菅は高校時代から映像に熱中し、大学でも自主制作を続けていました。

私たちは、アルバイト先の映画館で出会いました。三本菅の誘いで、私も映像制作に関わっていくことになったんです。

当時は、小説家を目指すなかで創作のプラスになればいい、くらいの感覚でしたが、映像に関わる人たちの面白さに、次第に惹かれていきました。

Q)そこから「仕事にしよう」と思うようになったのは、どんなタイミングだったんですか?

小船:大学卒業後、私は大手CM制作会社・AOI Pro.に入社。PM(プロダクションマネージャー)として、テレビCM制作の基礎を現場で学びました。

当時はまだ納品がテープで、編集も専用の機材と編集室が必要でした。その一方で、業界全体は少しずつデジタル化に移行しており、ノートパソコンで編集ができるようになり始めていました。

大学時代に自主制作で編集スキルを身につけていた私は、それを活かし、入社1年目からノートPCでの編集を任される機会が多かった。この頃から、社内で小規模な映像制作を"内製化"する動きも少しずつ出てきており、それに対応できる存在として、現場で重宝されるようになっていきました。

Q)AOI Pro.は2年で退職されたそうですが、どんな背景があったのでしょう?

小船:率直に言えば、広告業界特有のノリや価値観が自分には合わないと感じたのが大きな理由でした。ちょうど当時は、フリーランスやノマドワーカーといった働き方が注目され始めた時期でもあり、その流れが背中を押してくれた面もあります。

さらに言えば、もともと社会人生活を長く続けるつもりがなかったというスタンスもあって、独立という選択は自然なものでした。

Q)個人で活動を始めてから、三本菅と再び組み、法人化に至るまではどのような経緯だったのでしょうか?

小船:当時は、個人でも映像制作ができる環境が整い始めていた頃。大学時代に身につけた編集や制作のスキルが、そのまま仕事につながっていきます。

一方、三本菅もテレビ制作会社を辞め、フリーランスへ。私の方が少し早く独立していたこともあり、広告系の案件を中心に、三本菅に仕事を紹介するようになりました。

やがて二人はオフィスを借り、共同で映像制作に取り組むようになります。『ロケ地を借りるには法人の方が都合がいい』『アシスタントを雇いたい』といった実務的な理由が重なり、自然と法人化を意識するようになりました。

けれどそれは、単なる手続き以上の意味を持つ決断でもありました。学生時代、趣味の延長で始めた創作活動を『いつかちゃんと仕事にしたい』と願っていた—そんな思いが、数年越しに形になった瞬間でもあったのです。

Q)社名の「pump」にはどのような意味や想いが込められているのでしょうか?

小船:心臓が血液を全身に循環させるように、動画も社会に循環させて広げていく—そんな想いが込められています。

今では、『クライアントの思いを汲み取り、映像として届ける』という、"汲み上げる"側の意味も含めて捉えるようになっています。

実績ゼロからの突破口—BOVAと100本企画で掴んだ転機

Q)創業当初は、どんなことに苦労されましたか?

小船:pumpを創業してすぐの頃、私と三本菅には、まだ『会社としての実績』がありませんでした。

当時は、CMの現場を撮影する"メイキングムービー"の仕事が多かったです。タレントさんのコメント映像や、現場の裏側を撮るような映像です。

テレビCMの知識に加えて、撮影・編集スキルも備えていたことで、こうした現場では重宝されるようになったものの、『クリエイターの実績としてネームバリューのある仕事』はまだ任されていませんでした。

仕事がないと実績ができない、実績がないと仕事がこないっていう、完全にそのループに入ってました。

Q)その状況を、どうやって打開していったのでしょうか?

小船:この流れを断ち切るために、二人が動いたのが、広告業界の動画コンペ『BOVA(Brain Online Video Award)』への応募でした。

(出典:BOVA YouTubeチャンネル)

結果として受賞には至りませんでしたが、ファイナリストには選出。コンペでの評価が一つの実績となり、社外からの見られ方にも変化が生まれていったと思います。

Q)印象に残っている転機となるプロジェクトは、他にもありましたか?

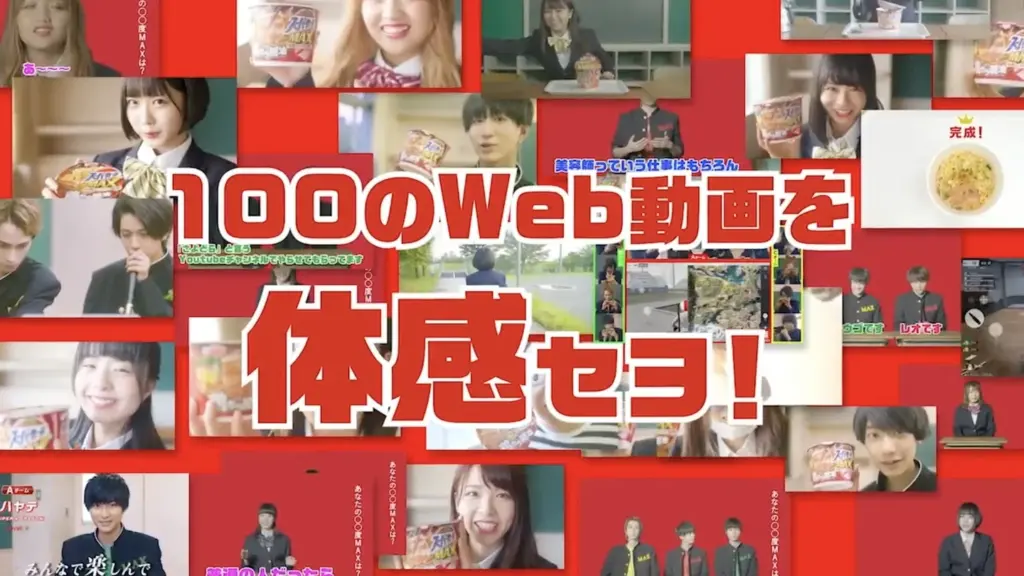

小船:もう一つの転機は、ある食品メーカーの案件でした。内容は、100本のWeb動画を制作するという大規模なプロジェクト。出演者はインフルエンサーやアイドルで、短尺のCM風動画を量産するというものでした。

(出典:ANREAL STUDIO LTD HP)

最初はテレビ系のチームに依頼をしていたみたいなんですけど、うまくいかなかったらしくて、うちに話がきました。

pumpとしてもアイドルの撮影経験や演出面でも多くの学びがありました。一方で、制作本数が多いぶん、予算配分や工数管理が追いつかず、利益面ではうまくいかなかったという課題も残りました。

それでもこの経験は、のちに案件管理の考え方や組織としての進め方を見直す大きなきっかけとなりました。

pumpの現在地—選択肢の幅で応える映像制作

Q)現在のpumpの事業体制について教えてください。

小船:現在のpumpは、大きく分けて2つの機能を社内に持っています。

(pump社内での撮影の様子)

ひとつは、演出・撮影・編集といった各工程にピンポイントでコミットする『クリエイティブ部門』。もうひとつは、企画立案から納品までを一貫して担う『プロダクション部門』です。

現在、制作メンバーはこの両部門の領域にまたがって対応するスタイルをとっています。

Q)どのような案件を手がけているのでしょうか?

小船:もともとpumpは、大手広告代理店や制作会社が扱うテレビCMなど、高額予算の案件を経験してきました。現在も、そうしたマス広告系の案件には対応していますが、それだけではありません。

(出典:PIVOT 公式YouTubeチャンネル)

(出典:日向坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL)

広告主からの直接依頼や、テレビ番組以外のオンラインコンテンツ、スタートアップや自治体が制作する比較的低予算の動画など、既存の商流に加え、新しい商流にも対応しています。

Q)予算やジャンルを問わず対応できる柔軟さは、どのようにして培われたのでしょうか?

小船:こうした幅広い案件に応えられる背景には、pumpが創業時から持っていた強みがあります。

テレビとWeb、広告と番組、ハイバジェットとローバジェット—文脈の異なるプロジェクトごとに、何を優先すべきかを適切に見極め、体制や進め方を柔軟に選べること。

pumpは今、制作規模の大小に関係なく、目的と条件に応じた最適な映像の作り方を選べる会社として、さまざまなクライアントと向き合っています。

これからの展望—内製化の時代に、求められる存在であり続けるために

Q)動画の活用が広がる中で、映像制作の現場は今後どう変わっていくとお考えですか?

小船:動画をつくれる人は、これからもっと増えていくと思います。企業の内製化も進み、動画自体が当たり前のものになる時代がくる。

動画の需要自体はまだまだ増えていく。その中で、pumpとしてどれだけいい仕事ができるか、数を増やせるかが大事になってくると考えています。

Q)そうした変化の中で、pumpとして取り組んでいきたいことはありますか?

小船:受託制作だけでなく、自分たちでも動画をつくっていくことにも取り組んでいきたいと思っています。

それはクライアントワークとは違う、作り手としての純粋な発信でもあり、社内メンバーの表現の場にもなる活動です。

Q)最後に、pumpに興味を持っている方へメッセージをお願いします。

小船:pumpは今後も、時代が求める変化に応えながら、つくり手としての軸を持ち続けるチームでありたいと考えています。

職種に縛られることなく、複数のスキルを身につけながら成長していきたい。そんな方と一緒に、新しい映像制作の形を作っていけたら嬉しいです。